A fior di metafora il cinema sin dagli inizi o, quantomeno da Méliès in poi, rappresenta un regno incantato di fantasia ed immaginazione nel quale, dopo aver sospeso la nostra incredulità, possiamo realizzare qualunque sogno anche il più sfrenato e non importa quale sia la nostra quotidianità.

A fior di metafora il cinema sin dagli inizi o, quantomeno da Méliès in poi, rappresenta un regno incantato di fantasia ed immaginazione nel quale, dopo aver sospeso la nostra incredulità, possiamo realizzare qualunque sogno anche il più sfrenato e non importa quale sia la nostra quotidianità.

La quarantunesima edizione delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone ha voluto, ancora una volta, confermare l’importanza della riscoperta del nostro passato cinematografico come fondamentale passo verso una migliore comprensione del nostro presente.

Proprio in questi ultimi mesi siamo stati testimoni oculari del riemergere nella storia europea, con effetto su scala planetaria, di vergognosi appetiti imperialisti e desideri di gloria nazionalistica che tanto assomigliano a quelli che si credevano ormai sepolti e dimenticati. Nei primi decenni del secolo scorso, l’Europa era ancora divisa in regni ed imperi che si facevano una guerra implacabile da secoli, con la breve pausa della Belle Epoque appena naufragata; ad Oriente resistevano ancora gli zar e l’impero cinese e l’attenzione era concentrata sulle prime guerre balcaniche, sulla potenza ottomana ma soprattutto sulla Crimea snodo cruciale per gli appetiti di molti.

Sembra un brutto sogno ma siamo tornati al punto di partenza e ce lo può certificare e documentare anche il cinema. La splendida retrospettiva delle Giornate dal titolo: “Ruritania” si è concentrata su molti di quei film d’epoca ambientati in fantasiosi regni slavi tra bizzarri costumi, intrighi di corte, amorazzi, tradimenti e spie che anche con grande leggerezza ricalcavano le vicende di cronaca internazionali e geopolitiche che colpivano l’immaginario collettivo e prefiguravano i carnai della Prima Guerra Mondiale che avrebbero precipitato il mondo in una voragine di sangue.

Sembra un brutto sogno ma siamo tornati al punto di partenza e ce lo può certificare e documentare anche il cinema. La splendida retrospettiva delle Giornate dal titolo: “Ruritania” si è concentrata su molti di quei film d’epoca ambientati in fantasiosi regni slavi tra bizzarri costumi, intrighi di corte, amorazzi, tradimenti e spie che anche con grande leggerezza ricalcavano le vicende di cronaca internazionali e geopolitiche che colpivano l’immaginario collettivo e prefiguravano i carnai della Prima Guerra Mondiale che avrebbero precipitato il mondo in una voragine di sangue.

Come si è potuto vedere anche dagli interessanti film dal vivo che riprendevano le reali parate dei re e dei dignitari di corte oppure di varie cerimonie ufficiali, le messe in scena cinematografiche dovevano apparire molto meno bizzarre e strampalate ai contemporanei di quello che sono per noi.

Basta però riflettere un attimo sulle recenti immagini e sul clamore mediatico dei recenti funerali di Elisabetta II d’Inghilterra per capire che, nella buona sostanza, davvero poco è cambiato.

Quella delle Giornate del cinema muto è una favola bella di ieri che ancora ci illude con le sue meravigliose seduzioni; nonostante i tanti anni di attività rimane una realtà fresca e vitale che sa continuamente reinventarsi attraverso le sue proposte che spesso datano più di un secolo dalla prima proiezione ma che hanno una freschezza e un interesse vivissimo.

Le Giornate, con tutto il proprio staff e l’organizzazione, sono come un vascello di capitani coraggiosi, la cui navigazione ancora procede spedita a favore di vento.

Quelle che seguono sono solo impressioni da spettatore di alcune pellicole presentate alla rassegna senza alcuna pretesa di completezza, a volte è anche piacevole abbandonarsi alla dolce risacca della passione e del piacere impagabile di guardare un film sul grande schermo del Teatro Verdi di Pordenone, in mezzo a tanti appassionati e studiosi, facendosi cullare dalle immagini e dagli sempre splendidi accompagnamenti musicali dei pianisti e dell’orchestra del festival. Per i cinefili nemmeno Ex Kodak Theatre sull’Hollywood Boulevard ha così tanto fascino e attrattiva.

Nanook of the North di Robert J. Flaherty (Us/Fr 1922) 85’06’’

Nanook of the North di Robert J. Flaherty (Us/Fr 1922) 85’06’’

Sul capolavoro di Flaherty in questi cento anni che ci separano dalla sua prima proiezione nei cinema si è scritto letteralmente di tutto. Quello che è considerato il capostipite del cinema di documentazione antropologica è ormai un modello di studio su cui si esercitano quotidianamente migliaia di studenti di cinema e di scienze umane in generale.

Se si escludono i film di Chaplin e pochi altri, è forse il film muto più celebre anche a livello popolare. Com’è sempre nel caso delle autentiche opere d’arte però ogni nuova proiezione e visione porta con se altrettante prospettive inedite. Facendo finta come sempre che sia la prima volta, la prima nota che val la pena di appuntarsi è che la vicenda del cacciatore di foche e del suo gruppo familiare conserva intatto tutto il proprio fascino e la propria bellezza estetica.

Uno dei motivi più facilmente intuibili è che quello di Flaherty è stato il modello sul quale si è costruito il nostro immaginario “naturalistico”; così come Griffith ha stabilito i canoni del racconto drammatico (A Corner in Wheat, 1909), Mack Sennett quello della commedia (al motto di “Love, speed and Thrills”) ed Eisenstein ne ha deciso la sintassi (Sciopero, 1925), Flaherty ha creato il paesaggio della natura ostile che l’uomo vince con la propria straordinaria intelligenza e adattabilità.

Tutto fasullo in realtà, già negli anni 10 del XX° sec. le comunità Inuit non vivevano più come vengono rappresentate nel film ed era già ben presente il mostruoso crimine del genocidio fisico e culturale che quei nativi subirono. La recente visita di Papa Francesco in Canada ha riportato all’attenzione del mondo le bestialità perpetrate per decenni dalle istituzioni canadesi sostenute soprattutto dai religiosi cattolici. Castrazioni e sterilizzazioni metodiche, stupri, separazione delle famiglie, deportazioni, selezione eugenetica, cancellazione del patrimonio culturale e linguistico, niente è stato risparmiato a quel popolo pacifico di “uomini mangiatori di carne cruda”.

Da askanews.it: “Dal 1863 al 1998, oltre 150.000 bambini indigeni vennero separati dalle famiglie…Il rapporto Truth e Reconciliaton nel 2015 ha parlato di “genocidio culturale”. Il progetto Missing Children, ha documentato la morte di oltre 4100 bambini. Nel 2021, da ultimo è stata scoperta una nuova fossa comune , presso Kamloops Indian Residential School, aperta nel 1890, dal 1892 gestita dalle suore Oblate di Maria Immacolata, chiusa nel 1978.”

Da askanews.it: “Dal 1863 al 1998, oltre 150.000 bambini indigeni vennero separati dalle famiglie…Il rapporto Truth e Reconciliaton nel 2015 ha parlato di “genocidio culturale”. Il progetto Missing Children, ha documentato la morte di oltre 4100 bambini. Nel 2021, da ultimo è stata scoperta una nuova fossa comune , presso Kamloops Indian Residential School, aperta nel 1890, dal 1892 gestita dalle suore Oblate di Maria Immacolata, chiusa nel 1978.”

Nel film di Flaherty c’è un rapido accenno quasi involontario alla questione nell’episodio della consegna dello scambio delle pelli con il compratore occidentale. La didascalia dice che Nanook baratta “le pelli per qualche perlina colorata” ma in realtà non è una critica al sistema di brutale sfruttamento, è la rilevazione di un dato di fatto, quasi che gli Esquimesi non sapessero che farsene di centinaia di pellicce di volpe artica o di quella di qualche orso polare. La sequenza successiva, infatti, mostra i figli di Nanook sfamati da qualche fetta di lardo “regalata” dal mercante di pelli che finisce perfino per purgare con l’olio di ricino uno di loro, in un’azione che se consideriamo metaforica è significativa di per se anche oltre le intenzioni dello stesso regista esploratore. A quell’episodio sembra ispirarsi il sottovalutato “Ombre Bianche” di Nicholas Ray del 1960 con un monumentale Anthony Quinn.

Una particolare attenzione il film di Flaherty ha suscitato rispetto alla tradizionale tecnologia Inuit che permetteva di costruire straordinari utensili per la caccia e la sopravvivenza. Nanook, oltre ad utilizzare il Kaiak ricoperto di pelli di foca, possiede un coltellaccio d’avorio di tricheco che utilizza per le più diverse necessità. Le sequenze celeberrime della cattura dell’enorme tricheco sulla spiaggia e quella della foca artica testimoniano di quanto resistenti ed efficaci fossero quegli oggetti. Totalmente assente in Nanook la dimensione psicologica, spirituale e religiosa di quel popolo.

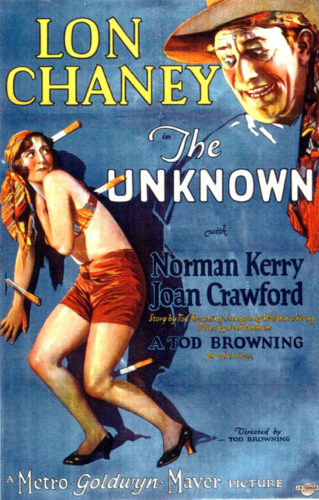

The Unknown (Lo sconosciuto) (Us 1927) di Tod Browning, 66’

The Unknown (Lo sconosciuto) (Us 1927) di Tod Browning, 66’

Alonzo è la grande attrazione del circo di Antonio Zanzi, spara con i piedi e con gli stessi lancia anche i coltelli contro un bersaglio girevole cui è obbligata Manon la bella figlia di Zanzi di cui è innamorato. Precisissimo a colpi di coltello la spoglia in un applauditissimo numero. Niente di troppo speciale se non fosse che Alonzo è completamente senza le braccia o almeno così crede il pubblico da una parte all’altra dello schermo. I fatti sono più complicati. Alonzo, interpretato dal fantastico Lon Chaney, nella vita “reale” è un criminale che si fa passare per fenomeno da circo come copertura. Con il tacito accordo e la complicità di un nano riesce a tenere nascosto la propria normalità perfino ai responsabili del circo. Ha costretto le proprie braccia in un rigido corpetto che lo chiude dal collo alla vita riducendolo ad un pietoso tronco umano semovente che si guadagna un pezzo di pane sotto un tendone. Lo stratagemma sembra funzionare e la polizia non sospetta di niente ma, al cuore non si comanda, lui è segretamente innamorato della “bella figlia dell’amore” Manon in strenua competizione con Malbar the Might il bellissimo uomo forzuto del circo.

Alonzo The Armless nutre anche qualche speranza perché la bella Manon ha la fobia di essere toccata dalle mani degli uomini per i quali prova autentico ribrezzo. Malbar dai grandi muscoli ma anche dalla grande cortesia e dal cuore buono la corteggia con la massima gentilezza e non se la prende a male quando lei lo respinge in brutto modo. La bella, al contrario, è molto gentile con Alonzo che non può proprio toccarla e che lei tratta come una specie di bambolotto. A questo punto il diavolo ci mette la coda, il padrone del circo scopre l’inganno a proprie spese perché viene strangolato, l’amico nano gli dice che se Manon scoprisse l’omicidio del padre e l’inganno della mutilazione non lo vorrebbe più. Disperato e innamorato Alonzo decide allora di farsi davvero tagliare le braccia dal solito medico pazzo. Nel frattempo la bella finisce per decidere di farsi toccare dal bel forzuto, come si dice “la donna è mobile qual piuma al vento, muta d’accento e di pensier”. Tornato dalla tragica operazione Alonzo s’accorge del danno e della beffa e furibondo medita un’orrenda, plateale vendetta. Il numero del forzuto consiste nel trattenere a forza di braccia due cavalli che galoppano in direzione opposta. Grazie a due tapis roulant nascosti agli spettatori l’effetto è assicurato. Alonzo vuole bloccare il meccanismo e fare in modo che i due cavalli strappino davvero le braccia al suo rivale d’amore sotto gli occhi della bella “traditrice” ma il diavolo fa le pentole e non i coperchi ed è Alonzo a finire sotto gli zoccoli di un cavallo mentre i due piccioncini “vissero per sempre felici e contenti”.

L’ultima didascalia moraleggiante recita: “Per Alonzo ci fu una fine all’odio chiamata Morte, per Manon una fine all’odio chiamata Amore”.

L’ultima didascalia moraleggiante recita: “Per Alonzo ci fu una fine all’odio chiamata Morte, per Manon una fine all’odio chiamata Amore”.

Tod Browning sa caricare la fiaba nera, che in sostanza è una storia di bruciante desiderio, gelosia morbosa e vendetta tutto sommato abbastanza classica e tipica del melodramma dal Rigoletto di Verdi al celeberrimo Pagliacci di Leoncavallo, di una luce nuova del tutto originale. La magistrale interpretazione di Chaney, la straniante bellezza acerba di Joan Craford e le scenografie che ricordano le sinistre atmosfere dell’espressionismo fanno del film una pietra miliare del genere horror d’ambientazione circense che funziona perfettamente ancora oggi, basti pensare alla quarta stagione della serie American Horror Story – Freak Show oppure al cinema di Rob Zombie o ancora alla maschera del pagliaccio assassino di IT di Stephen King. Il film si presta, naturalmente, anche ad interpretazioni psicoanalitiche piuttosto spinte ma che, rimanendo alla sostanza del film, sembrano del tutto al di là delle intenzioni e della volontà del regista.

Just Around the Corner di Frances Marion (Us 1921) 79’18”

Just Around the Corner di Frances Marion (Us 1921) 79’18”

Presentato come un film protofemminista e con un’idea embrionale dell’emancipazione femminile è tutt’altro, e non basta che la mano del regista sia femminile per distinguerlo dagli altri melò sulla mito della famiglia americana che si stringe attorno alla matriarca.

In realtà alcuni spunti progressisti non mancano, sempre tenendo conto che si tratta degli Stati Uniti di un secolo fa. A darci questa sensazione, che però viene tradita dallo svolgersi complessivo della vicenda, sono soprattutto alcune didascalie molto accorate e perfino militanti che sfociano in un moralismo tutto a stelle e strisce.

Tra le prime: “Quale amara crudeltà, quale tenerezza sono nascoste nelle misteriose profondità delle città. In queste si combatte la battaglia dell’amore, della morte e della speranza”.

Una povera vedova ha due figli ormai adulti che cercano di farsi strada nella giungla metropolitana tra gli stenti di una dignitosa povertà.Il maschietto molto mammone lavora come fattorino, la ragazza fa il cottimo assemblando fiori di carta insieme ad altri miserabili, subendo angherie e soprusi. La didascalia drammatizza con: “La gioventù cresce vecchia e la salute viene meno lavorando a fare fiori per i cappellini delle gran signore.”In un’occasione lo sfruttatore vorrebbe forzare carnalmente la ragazza ma il provvidenziale e improbabile intervento del fratello la salva prima del fattaccio. Naturalmente, la nuova Maria Goretti viene licenziata. Alcune sequenze di raccordo tra una parte e l’altra del film girate dal vero, staccano sulle vie affollate dei bassifondi e dei ghetti donando immagini meravigliose e dolenti di una città frenetica e miserabile ma viva. Tempi Moderni di Charlie Chaplin due decenni dopo, si interrogherà con ironia sulle dinamiche che hanno portato all’abbruttimento attuale, senza parlare di Bunuel negli Los Olvidados e molti decenni dopo, in altro contesto, il Pasolini di Accattone e di Mamma Roma.

Con il film della Frances però non siamo ancora in quella temperie, le conquiste operaie e l’emancipazione femminile erano ancora di là da venire, bisogna sapersi accontentare.

La ragazza, disperata e senza un soldo ma con grandi principi morali, grazie ad un amica molto libera e anticonformista mal vista in famiglia, trova lavoro come maschera in un teatro. Naturalmente finisce per innamorarsi e farsi illudere dal solito balordo impomatato e scansafatiche. La sceneggiatura evita anche il minimo accenno alla corruzione morale o all’abiezione cui possono essere ridotte le persone nella deprivazione dei loro diritti più elementari. Ci vengono in soccorso le solite didascalie: “L’inverno è bello solo per chi se lo può permettere ed ai poveri giusto dietro l’angolo nelle nostre città nessuno ci pensa”. Davvero indovinate e sinistramente affascinanti le sequenze nelle quali la povera ragazza gira infreddolita nelle strade piene di neve della città.

La ragazza, disperata e senza un soldo ma con grandi principi morali, grazie ad un amica molto libera e anticonformista mal vista in famiglia, trova lavoro come maschera in un teatro. Naturalmente finisce per innamorarsi e farsi illudere dal solito balordo impomatato e scansafatiche. La sceneggiatura evita anche il minimo accenno alla corruzione morale o all’abiezione cui possono essere ridotte le persone nella deprivazione dei loro diritti più elementari. Ci vengono in soccorso le solite didascalie: “L’inverno è bello solo per chi se lo può permettere ed ai poveri giusto dietro l’angolo nelle nostre città nessuno ci pensa”. Davvero indovinate e sinistramente affascinanti le sequenze nelle quali la povera ragazza gira infreddolita nelle strade piene di neve della città.

La madre, sempre in ambasce, finisce per morire di crepacuore ma la figlia prodiga riesce a dimostrargli “in hora mortis” di aver trovato finalmente un uomo “Grande forte e gentile come papà”.

Nell’ultima sequenza il ritratto della povera mamma troneggia nel salotto della nuova casa borghese nella quale la coppia novella ha potuto trasferirsi finalmente…”dio è stato buono con noi”. Purtroppo i grandi rovesci della Grande Depressione erano alle porte e non avrebbero tardato a manifestarsi ma loro non lo sapevano ancora.

(continua)

Flaviano Bosco – instArt 2022 ©